|

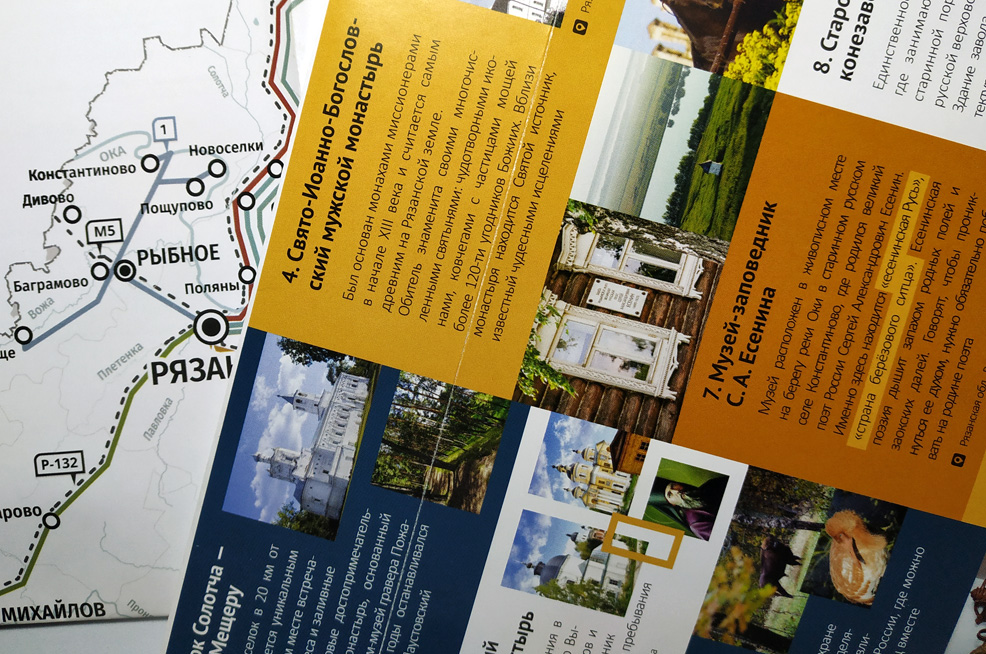

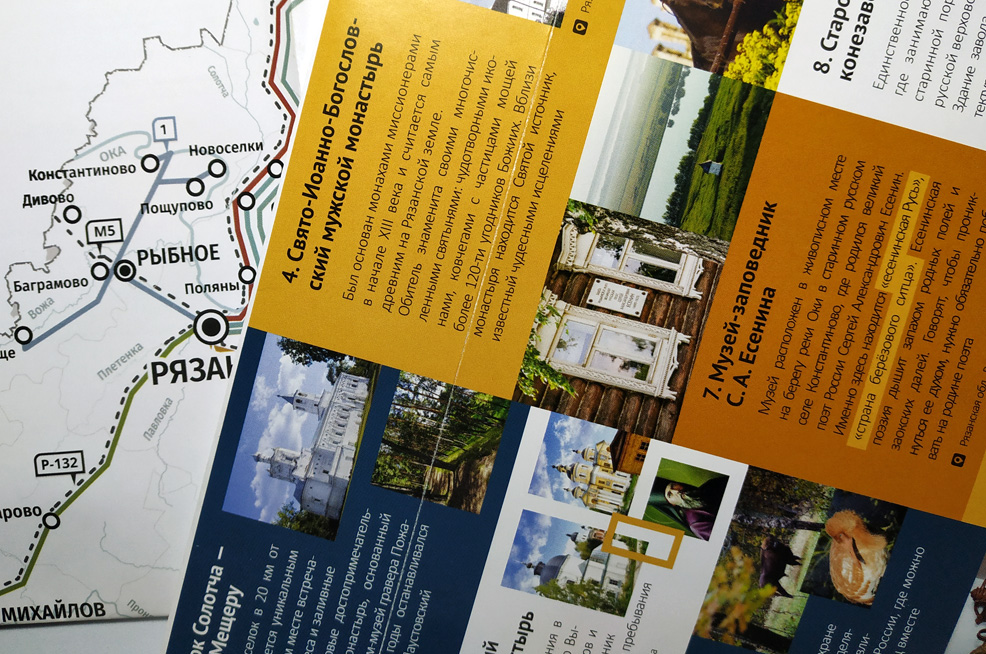

Автомаршрут: "Рязань и область за неделю". День 4-й. Автомаршрут: "Рязань и область за неделю". День 4-й.

1. Преображенская церковь в Канищево (1814-1824).

2. Село Константиново - родина Сергея Есенина.

3. Дом священника И.Я. Смирнова.

4. Дом родителей Сергея Есенина.

5. Земская школа в селе Константиново.

6. Пощуповский Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь.

7. Усадьба Никитинских в Костино.

8. Источники информации и литература.

|

| 1. Преображенская церковь в Канищево (1814-1824). |

|

Село Канищево в настоящее время находится в черте города и является северо-западным микрорайоном Рязани.

|

1. Церковь Преображения Господня (1814-1824) в Канищево. (Адрес: Колхозная ул., 1А, Московский район, микрорайон Канищево, Рязань.).

На фото: Святые Врата В левой части - портрет Кутузова, справа - маршала Жукова. В центре возвышается Иисус Христос. Левее, вероятно, покровитель воинов Дмитрий Солунский, справа - Георгий Победоносец.

В стародавние времена здесь стояла деревянная церквушка в честь Св. Николая Мирликийского, сгоревшая в "смутное время". В 1676 году за селом уже числилась церковь Преображения Господня, тоже деревянная.

В 1792 году майорша Наталья Михайловна Хрущёва на свои средства взамен маленькой церкви построила большой новый деревянный храм. Но и он сгорел в 1814 году...

Жители Канищево решили построить большую каменную церковь, как памятник победе России в войне 1812 года. Строительство доверили местному помещику Константину Сергеевичу Огарёву. В 1824 году храм был построен. По одной из версий в строительстве храма принимал участие архитектор В.П. Стасов, по другой - выдающийся архитектор Доменико Жилярди (1785-1845).

Изначально церковь стояла одельно, и лишь позднее было соединена с колокольней посредством трапезной. Северный и южный фасады храма имеют много общего с фасадом конного двора в московской усадьбе "Кузьминки".

В 1922 году из храма были изъяты ценности. В 1938 храм закрыли, все золото ободрали, колокола были разбиты и увезены на переплавку. В здании храма устроили зернохранилище, склад стройматериалов и запчастей.

В 1989 году храм вернули РПЦ. В наши дни службы в храме проходят ежедневно.

|

2. Церковь Преображения Господня (1814-1824) в Канищево. Объект культурного наследия народов РФ федерального значения.

Храм прост и величествен. Куб храма символизирует землю, купол над ним - гору Фавор, а золотой сияющий крест - славу Христа.

|

3. Церковь Преображения Господня в Канищево. Архитектурный стиль: классицизм. Куб основного объёма завершается низкой ротондой с плоским куполом.

|

4. Росписи стен в Преображенской церкви.

|

5. Церковь Преображения Господня в Канищево. Храм имеет три престола: центральный - Преображенский, левый - во имя святителя Николая Чудотворца, и правый — в честь иконы Божией Матери "Казанская".

|

6. Иконостас церкви Преображения Господня в Канищево.

|

7. Внутреннее убранство храма Преображения Господня в Канищево.

|

8. Внутреннее убранство храма Преображения Господня в Канищево.

|

| 2. Константиново - родина Сергея Есенина. |

|

Село Константиново с населением около 350 человек (а в начале XX века здесь жило более 2000 чел) расположено на правом берегу реки Оки в 43 км к северо-западу от Рязани. Первое упоминание о нём относится к 1619 году. В 1700 году владельцем села Константиново стал Кирилл Алексеевич Нарышкин - один из сподвижников Петра I. В 1775 году сын Нарышкина завещал село своему племяннику, князю Александру Михайловичу Голицыну. Именно он строит здесь каменное здание храма в честь иконы Божией Матери "Казанская".

03 октября 1895 года (по новому стилю) здесь родился будущий поэт Сергей Александрович Есенин.

После смерти своего отца, с 1911 по 1917 год селом Константиново владела помещица Лидия Ивановна Кашина. В 1918 году владельцев усадьбы выселили, а в усадебном доме организовали детский дом им. III Интернационала. Позднее в доме было общежитие для учителей, швейная, сапожная и столярная мастерские, парикмахерская. Только в 1969 году здание передали Государственному музею-заповеднику С.А. Есенина.

|

|

Достопримечательности села Константиново и окрестностей:

1. Четыре смотровые площадки на высоком берегу Оки.

2. Казанская церковь (Село Константиново, 105а).

3. Дом родителей Сергея Есенина с усадебными постройками (Село Константиново, 174в).

4. Музей - дом священника И.Я. Смирнова (Село Константиново, 107а).

5. Усадебный дом Л.И. Кашиной. (Село Константиново, 103а).

6. Памятник Сергею Есенину. (Село Константиново, 174в).

7. Часовня Святого Духа.

8. Музей поэмы "Анна Снегина" в главном усадебном доме.

9. Литературный музей.

10. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.

11. Усадьба Никитинских в селе Костино.

Где перекусить:

1. Кафе "Русская быль". (Село Константиново, 97а).

2. Чайная. (Село Константиново, 99а).

Туалеты:

1. Чайная. (Село Константиново, 99а).

|

9. Парковка в селе Константиново. В здании расположены касса и выставочно-торговый центр. Возможно, там продаются какие-то тематические сувениры. В момент нашего визита торговая лавочка была закрыта, работала только касса.

|

10. Обзорная площадка с портретом С. Есенина. Виды на долину Оки завораживающие...

|

11. Вид на Оку вверх по течению.

|

12. Вид на Оку вниз по течению в направлении села Кузьминское.

|

13. Мы не поленились и по длинной крутой лестнице спустились на берег Оки. Там есть большая пристань, где можно посидеть в тишине, прислушиваясь к плеску волн, разглядывая левый берег реки.

|

14. Дом Лидии Ивановны Кашиной (урождённой Кулаковой), последней помещицы села Константиново, вышедшей замуж за профессора филологии Н.П. Кашина. С 1897 по 1911 год хозяином дома и усадьбы был отец Лидии Ивановны, московский миллионер, владелец доходных домов на Хитровом рынке, потомственный почётный гражданин г. Москвы Иван Петрович Кулаков. Именно он построил в Константиново новое здание школы, украсил Казанский храм резным дубовым иконостасом.

|

15. В главном усадебном доме помещицы Лидии Ивановны Кашиной (1886-1937) расположен музей поэмы "Анна Снегина" - уникальный музей, посвященный одному литературному произведению и его прототипу - Л.И. Кашиной.

|

16. Часовенный столп на берегу Оки напротив Казанской церкви. Рядом с ним расположена одна из смотровых площадок.

|

17. Высокий крутой правый берег Оки изрезан живописными оврагами.

|

18. "Ходят кони над рекою..." Табун лошадей на низком левом берегу Оки.

|

19. Церковь Казанской Иконы Божией Матери (1779) была построена в стиле "классицизм" предположительно архитектором И. Е. Старовым на средства князя А.М. Голицына. В этой церкви венчались родители поэта и крестили маленького Серёжу Есенина. При жизни С. Есенина настоятелем храма был священник Иоанн Яковлевич Смирнов.

|

20. Иконостас Казанской церкви (верхняя часть).

|

21. Дубовый иконостас Казанской церкви построен на средства отца Лидии Ивановны Кашиной, И.П. Кулакова, до своей смерти в 1911 году владевшего селом Константиново. Он похоронен внутри церковной ограды.

|

22. Роспись купола церкви в честь Иконы Божией Матери "Казанская".

|

23. Внутреннее убранство Казанской церкви. Церковь была отреставрирована в 1964 году по проекту архитектора С.В. Чугунова.

|

24. Святые апостолы Павел и Пётр.

|

25. Часовня Святого Духа к югу от Казанской церкви. Восстановлена в 2002 году.

|

| 3. Дом священника И.Я. Смирнова. |

|

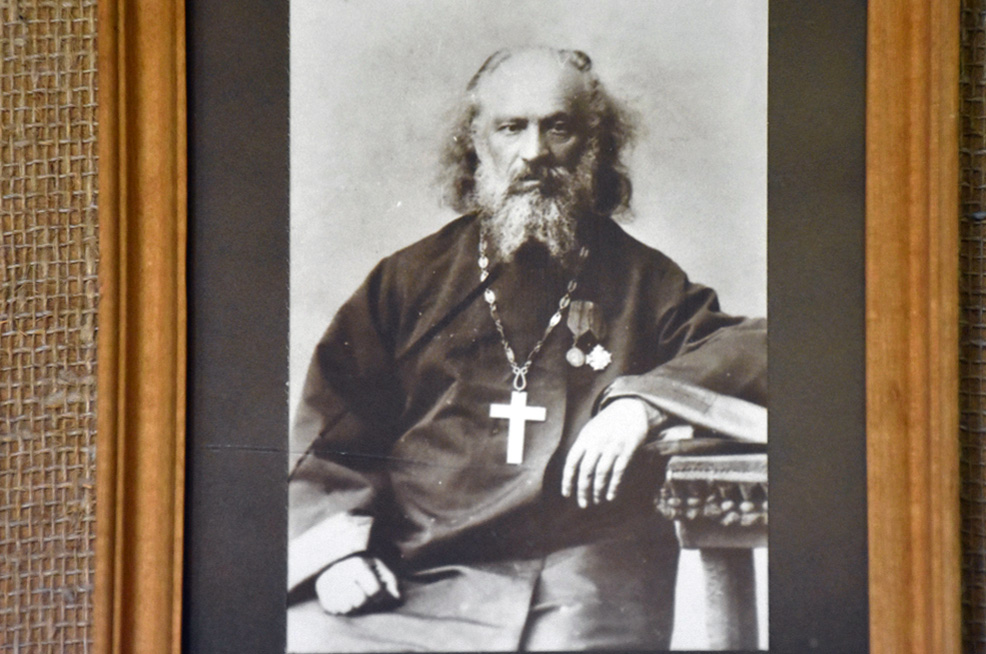

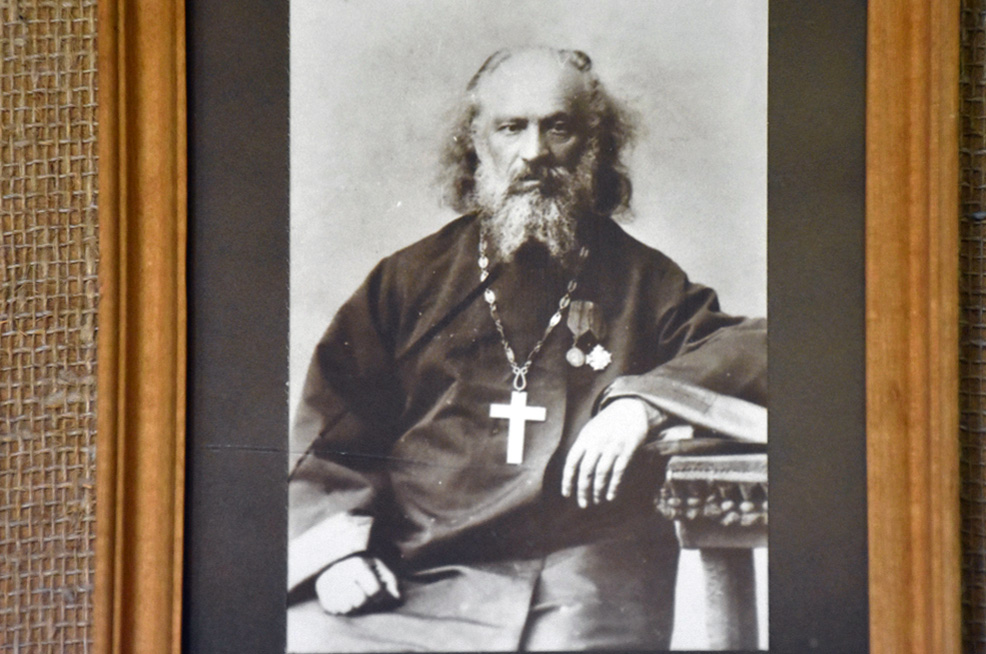

Священник И.Я. Смирнов.

В восстановленном деревянном доме напротив Казанской церкви создан музей, посвящённый священнику Иоанну Яковлевичу Смирнову. Он так и называется: "Дом священника". В конце XIX века в этом гостеприимном доме собирался цвет местной интеллигенции - учителя, гимназисты, начинающие поэты, дети священнослужителей. Душой компании была Капитолина (дочь священника Смирнова), воспитывавшая двоюродного племянника Клавдия Воронцова, товарища Сергея Есенина. Именно Капитолина устраивала молодёжные вечера, на которых читались стихи, обсуждались литературные произведения, пелись народные песни и романсы, звучали скрипка и гитара.

Друзья вспоминали, что Сергей Есенин часто ходил с книгой за поясом. Книги он брал в основном в богатой библиотеке священника И.Я. Смирнова. В то время были популярны произведения Чехова, Мамина-Сибиряка, Лескова, стихи Надсона и Полонского, исторические романы Данилевского и Засодимского. Молодёжь ставила домашние спектакли, разгадывала шарады, играла в буриме, карты, лото, устраивала поэтические состязания.

И.Я. Смирнов служил пастором в селе Константиново около 40 лет, преподавал Закон Божий в земской школе. В трудные минуты жизни люди приходили к нему за советом и поддержкой. Его жизненный путь тоже складывался непросто. После окончания Духовной семинарии он начал свою службу в с. Лучинское Пронского уезда. После кончины супруги в 1879 году переехал в Константиново. За годы его службы была отремонтирована кровля Казанского храма, устроена новая церковная ограда, поновлены росписи внутри храма. Отец Иоанн отмечен серебряной медалью "За заслуги по гражданскому ведомству", а в 1901 году награждён орденом Святой Анны III степени и наперсным крестом от Святейшего Синода.

Священник Смирнов оказал огромное влияние на судьбу семьи Есениных. Он венчал родителей поэта, а в 1895 году крестил маленького Сергея. По его совету Сергея Есенина отправили учиться во второклассную учительскую школу в Спас-Клёпики. Отец Иоанн верил в талант Сергея и поддерживал его в стремении развивать свой поэтический дар. Переехав в Москву, Есенин на забыл своего наставника, навещал его, присылал поздравительные открытки и журналы со своими публикациями.

|

26. Восстановленный деревянный дом священника Иоанна Яковлевича Смирнова. Справа - Казанская церковь, в которой служил отец Иоанн.

|

27. Интерьер дома священника Смирнова.

|

28. Русская печь и резная деревянная "горка" с посудой.

|

29. Фрагмент резной "горки".

|

30. В центре над фортепиано - фотография отца Иоанна с наперсным крестом и орденом Св. Анны.

|

31. Домашние иконы, "горка" с посудой, вышитая мужская праздничная рубаха из коллекции одежды начала XX века.

|

32. Вышитые мужские рубахи. На стене - старинная гитара, дека которой инкрустирована перламутром.

|

33. Покрывало на подушку с изображением кошки.

|

34. Рукоделие.

|

35. Дом священника Иоанна Яковлевича Смирнова. Фото - август 2021 года.

|

| 4. Дом родителей Сергея Есенина. |

|

Родители Сергея Есенина.

Отец - Александр Никитич Есенин (1873—1931), мать - Татьяна Фёдоровна Титова (1875—1955).

Родители Сергея Есенина были неординарными и одарёнными людьми. Его отец, Александр Никитич Есенин, в детстве пел в церкви и весьма неплохо рисовал. После женитьбы уехал в Москву на заработки, работал старшим приказчиком в мясной лавке на улице Щипок. В эту же лавку отец помог устроиться конторщиком сыну Сергею, когда тот перебрался из села Константиново в Москву в 1912 году. Жили отец с сыном в то время вместе неподалеку от работы, в общежитии для холостых приказчиков. Александр Никитич был человеком скромным, сдержанным и справедливым, и при этом прекрасным рассказчиком смешных историй.

Мать Сергея Есенина, Татьяна Фёдоровна, выросла в богатой семье - её отец владел баржами и был успешным, как сейчас бы сказали, "бизнесменом". Татьяна была единственной дочерью и общей любимицей. Она была красива и весела, хорошо пела и играла на гармони. Отец её обожал и баловал. Замуж за Александра Никитича Татьяна вышла не по любви, а по воле своих родителей. После рождения сына Сергея, молодые родители жили порознь, отдав сына на попечение деду Фёдору Андреевичу. Так что будущий поэт при живых родителях чувствовал себя круглым сиротой...

|

36. Село Константиново. Дом родителей Сергея Есенина номер 174В с мемориальной табличкой.

|

37. Горница - самая большая и светлая комната в доме.

|

38. Букет из сухоцветов.

|

39. Текст на Похвальном листе: "Данъ сей ученику Константиновскаго сельскаго училища Рязанскаго уезда Есенину

Сергею Александровичу за весьма хорошие успехи и отличное поведенiе оказанные имъ въ течениiе 1908/9 учебнаго года."

|

40. Кухонный столик с ведёрным дедовским самоваром.

|

41. Деревянная самодельная полка с бесхитростной керамической и фаянсовой посудой.

|

42. Маленькая кухня с большой белой русской печью, которая не только согревает дом, но и позволяет готовить в своём "жерле" пищу.

|

43. Комната матери поэта. Тоже очень маленькая. Домотканный половик и сундучок.

|

44. Крестьянская утварь: простенькая неукрашенная прялка, глиняные кувшины, ивовая корзина и плетеные из бересты ёмкости для хозяйственных нужд.

|

45. Украшенное резьбой по дереву донце прялки, деревянная лопата, деревянная же ступка с пестиком, коромысло и др.

|

46. Восстановленная изба с соломенной крышей на усадьбе Есениных.

|

47. В тёплое время года Сергей Есенин мог уединяться в отдельно стоящем бревенчатом строении.

|

48. Памятник Сергею Александровичу Есенину около родительского дома. Установлен в 2007 году, скульптор А.А. Бичуков. Указательный палец, как полагается, заполирован до блеска верящими в приметы посетителями.

|

49. Соседский дом 172 расположенный к востоку от дома родителей Сергея Есенина.

|

| 5. Земская школа в селе Константиново. |

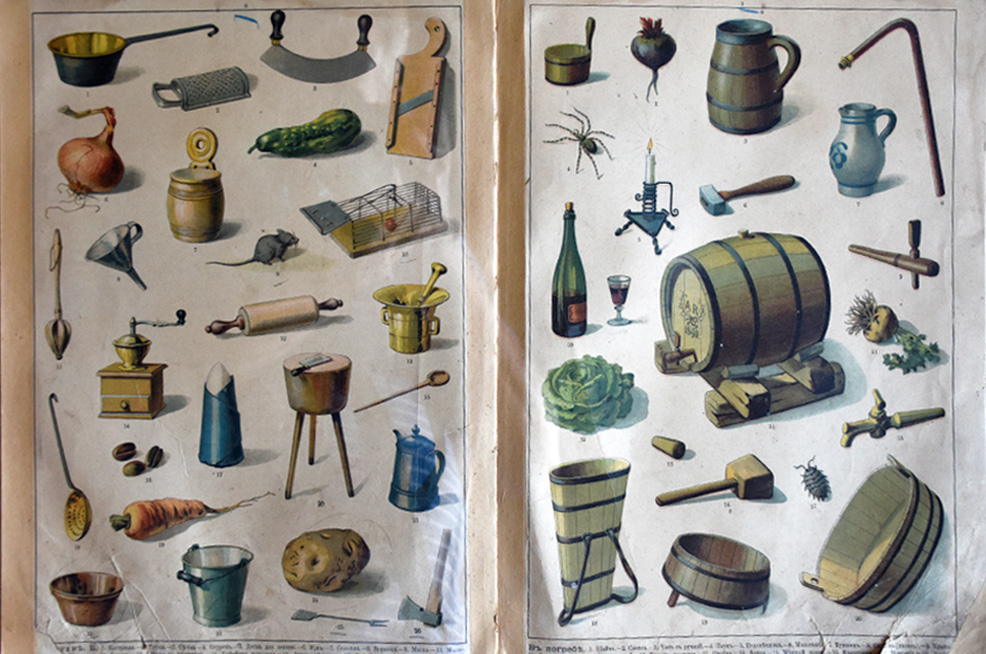

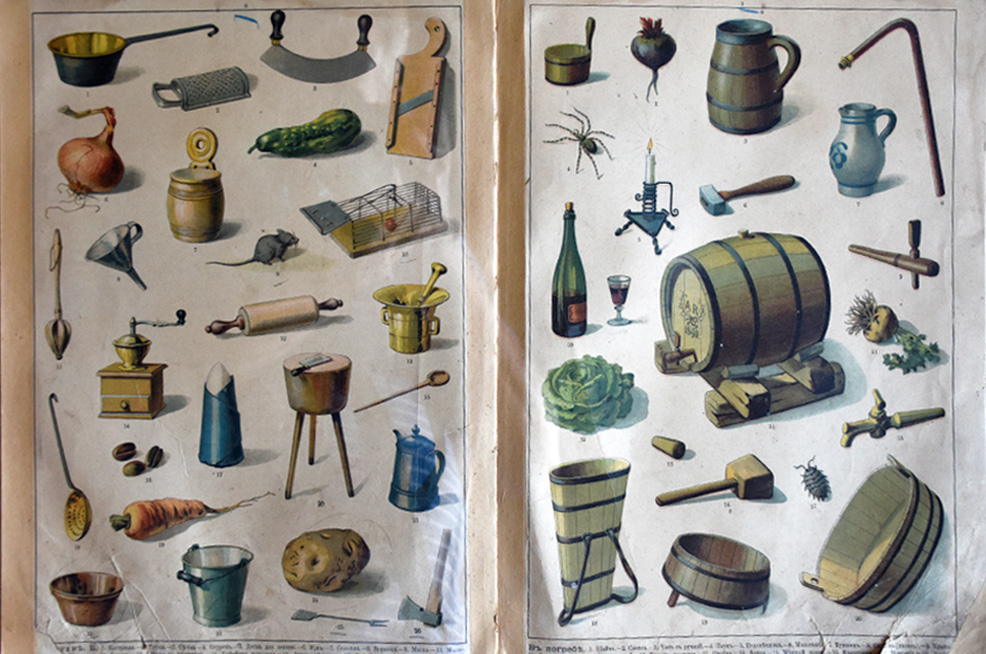

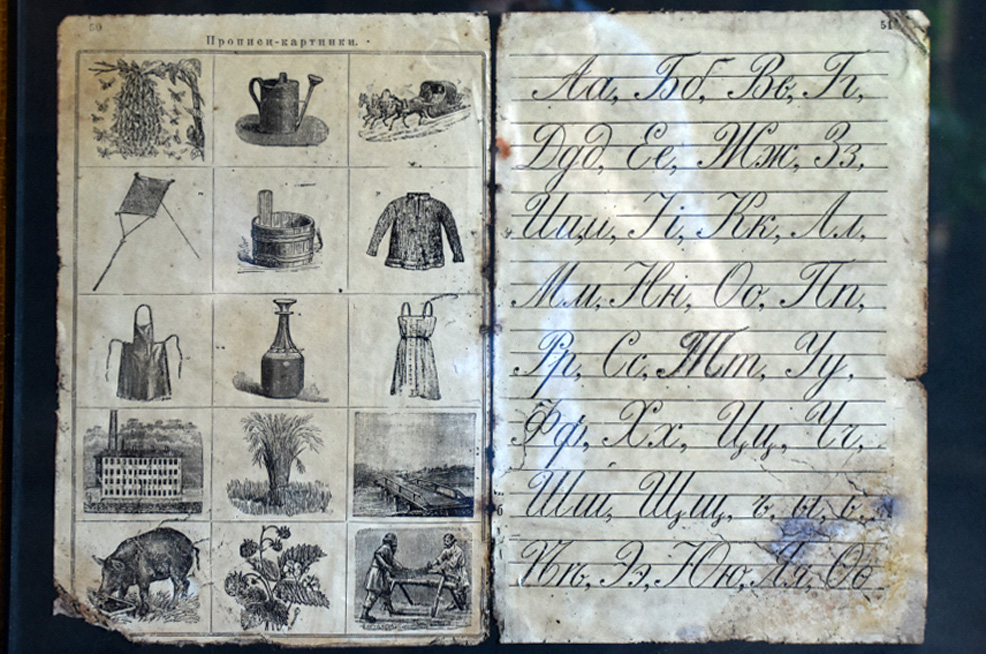

50. В Земской школе села Константиново, в которой с 1904 по 1909 год учился Сергей Есенин. Привлекает внимание отличное качество цветных иллюстраций.

|

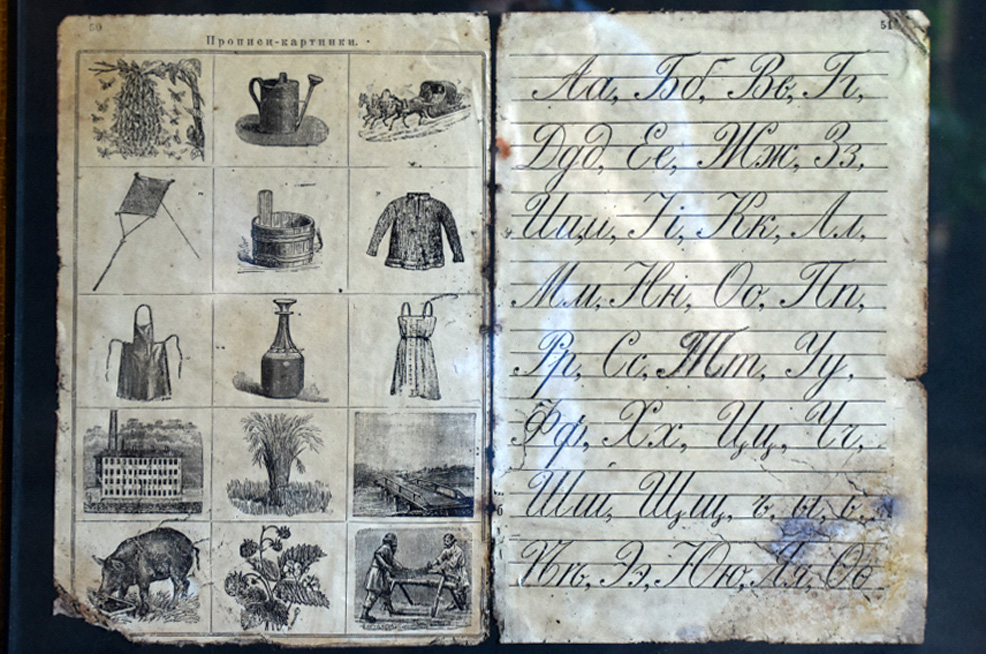

51. Прописи-картинки.

|

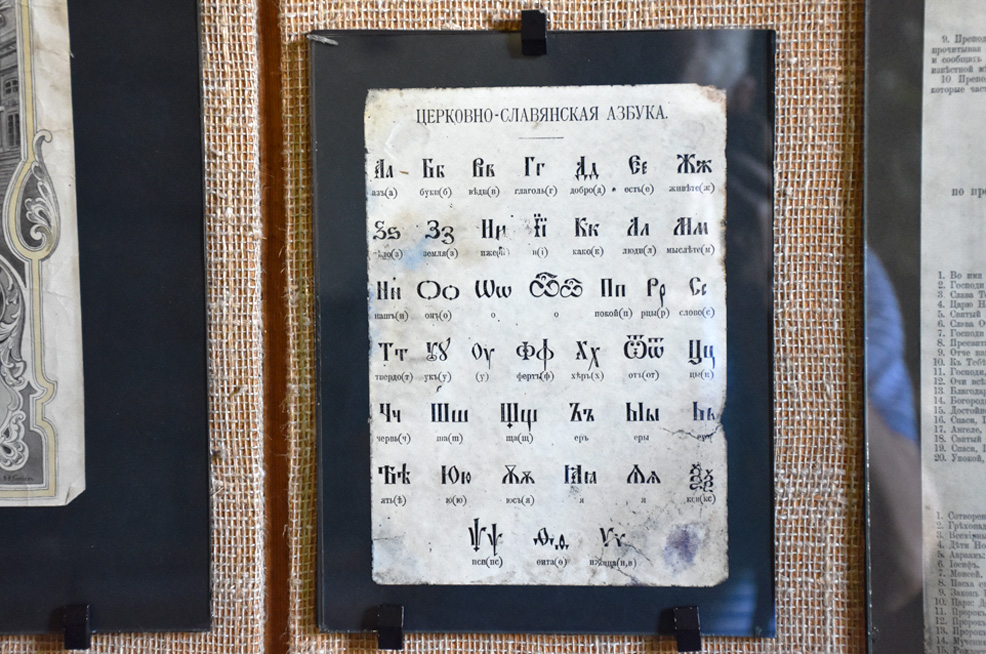

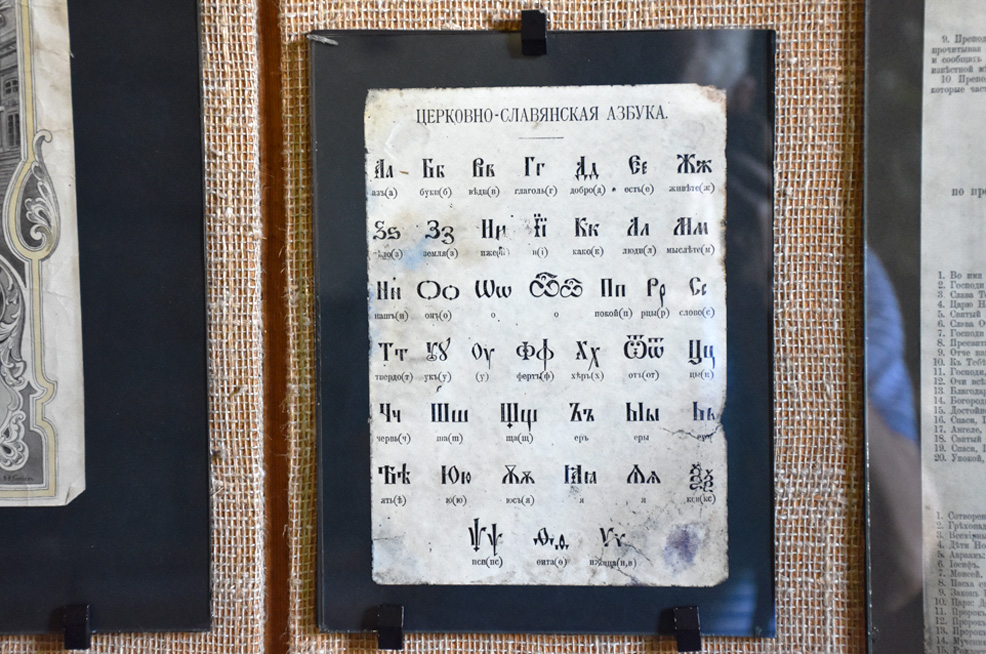

52. Церковно-славянская азбука.

|

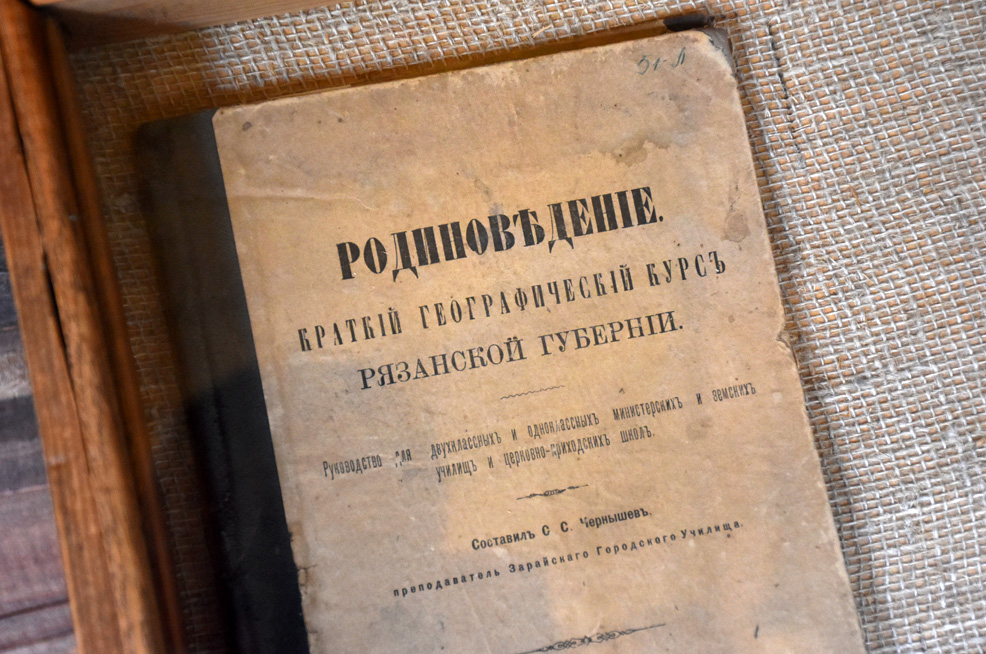

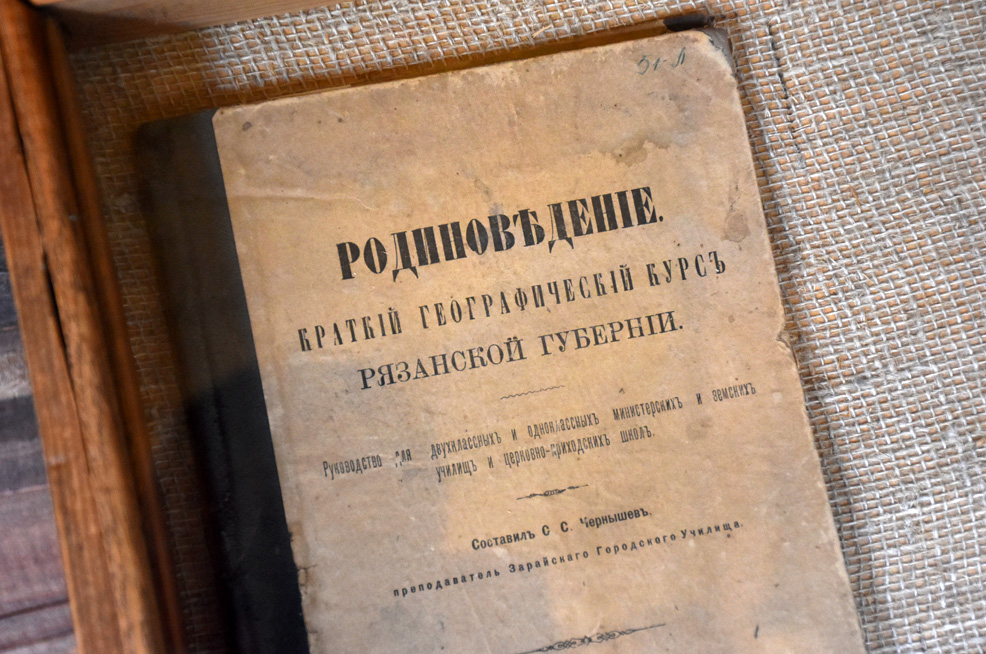

53. Учебник "Родиноведение" рассказывал учащимся об истории, знаменитых личностях и достопримечательностях родной Рязанской губернии.

|

54. В земскую школу села Константиново в 1904 году поступил Серёжа Есенин. Как сказали сотрудники музея: "Мы очень благодарны Сергею Есенину. Только благодаря ему мы сейчас имеем работу".

На фото: часы с маятником и двумя гирьками в резном деревянном корпусе.

|

55. Ученики из бедных крестьянских семей.

|

56. Фото священника Иоанна Яковлевича Смирнова с нательным крестом и наградами: серебряной медалью и орденом Св. Анны III степени.

|

57. Родители Сергея Есенина. Отец Сергея Есенина, Александр Никитич Есенин (1873—1931), в 14 лет оказался в московской мясной лавке купца Крылова. Со временем он вырос до старшего приказчика и торгового агента. При этом семья его оставалась жить в Константиново. Таковы "неудобства" отхожего промысла...

Рядом на фото - мать Сергея Есения, Татьяна Фёдоровна, урождённая Титова (1875—1955), крестьянка села Константиново.

|

58. Фото Сергея Есенина (в центре в кепке) с односельчанами. На этой фотографии Сергею 14 лет.

|

| 6. Пощуповский Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь. |

|

Пощуповский Свято-Иоанно-Богословский мужской монастырь.

Адрес: Рязанская область, Рыбновский район, село Пощупово. Расположена обитель на правом берегу Оки, в 25 км от Рязани.

Монастырь в Пощупово находится в 14 км к юго-востоку от села Константиново. Это одна из древнейших русских обителей. Считается, что монастырь возник в конце XII - начале XIII века, когда сюда пришли монахи-проповедники. Они принесли чудотворную икону Иоанна Богослова, написанную в Византии в VI веке. Эта икона дала название Богословской обители и стала её главной святыней. Южный склон холма, на котором стоит ныне монастырь и пещеры под соседним холмом были местом обиталища монахов-проповедников.

В декабре 1237 года небесный покровитель защитил обитель от разорения. Пришедший сюда Хан Батый и его воины были устрашены видением св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Батый не только не стал разорять обитель, но и оставил при чудотворной иконе свою золотую печать, которая хранилась здесь более 400 лет. В 1653 году её сняли и использовали для золочения водосвятной чаши...

В XVI - XVII веках монастырь неоднократно разоряли крымские татары, но он каждый раз восстанавливался.

После указа Императрицы Екатерины II о секуляризации церковных земель Иоанно-Богословсикй монастырь (как и другие монастыри) приходит в упадок и начинает возрождаться лишь в середине XIX века с помощью нового благотворителя - купца I гильдии Давида Ивановича Хлудова. В 1892 году здесь была устроена школа для крестьянских детей (мальчиков). К 1915 году число братии монастыря составило более 100 человек.

В 1931 году все насельники монастыря во главе с престарелым настоятелем архимандритом Зосимой были арестованы и сосланы в Казахстан. Монастырь был закрыт и упразднён, навсегда исчезла чудотворная икона Иоанна Богослова. На территории монастыря сначала устроили детскую колонию для малолетних преступников, а потом - склады МВД.

Осенью 1988 года монастырь был возвращён РПЦ и началось восстановление и возрождение разрушенной обители.

До середины XVII века все постройки монастыря были деревянными. На сегодняшний день в монастыре имеется семь каменных храмов, две часовни и две колокольни.

|

59. После музея Сергея Есенина мы направились в село Пощупово, что всего в 14 км от Константиново.

|

60. Село Пощупово. Небольшая "едальня" для паломников и туристов неподалеку от входа в монастырь. Вечер, посетители все разъехались. На пустом столе "Чайного домика" сбились в кучу, чтобы согреться, три крохотных котёнка. Они так устали за день от игр и новых впечатлений, что уснули крепким сном.

|

61. "Видимая издалека". В архитектурном ансамбле монастыря доминирует высоченная колокольня, построенная в 1901 году в псевдорусском стиле по проекту архитектора И.С. Цеханского. Её высота - 76 метров! Колокольня укомплектована полным набором колоколов. Звучат они только по большим церковным праздникам. Самый низкий и мощный голос имеет колокол весом 8,4 тонны.

|

62. Мозаичное изображение Николая Чудотворца на северной стороне Святых врат Свято-Иоанно-Богословского монастыря..

|

63. Святые врата (XIX - нач. XX в.в.)- северный (главный) вход в монастырь. Вид с территории монастыря. Слева - иконная лавка. В ней неподготовленные посетители (а именно: женщины в брюках с непокрытой головой) могут взять на время соответствующую "спецодежду".

|

64. К югу от Большой колокольни расположена маленькая часовня в честь иконы Божией Матери "Иверская". Часовня разместилась прямо в "Старых" Святых вратах (1658) монастыря.

|

65. "Иверская" часовня была украшена самыми древними (из сохранившихся в Рязанской области) фресками на апокалиптические сюжеты. От них мало что сохранилось из-за безразличного отношения к памятнику в годы "безбожья".

|

66. Наташа на фоне Палат Игумена (в центре) и Братского корпуса №1 (1878) (слева) с храмом в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница". Справа - канцелярия.

|

67. Летний (холодный) Иоанно-Богословский собор (1689, 1861) - главный храм монастыря. Во время нашего визита он, к сожалению, был закрыт на реставрацию: художники работали над настенными росписями. Под его алтарной частью устроен храм-усыпальница. в честь прп Серафима Саровского. Там покоятся останки трёх архимандритов - последних настоятелей монастыря, закрытого в 1930-е годы. Здесь же находится могила архимандрита Авеля - наместника обители с первых лет её возрождения.

В мощевике Иоанно-Богословского собора хранятся мощи более чем 120 угодников Божиих. Среди них мощи апостолов: Петра, Андрея Первозванного, евангелистов Матфея и Луки, святителя Николая Чудотворца, великомученика и целителя Пантелеимона, великомученика Георгия Победоносца. Есть версия, что слово "мощи" производное от слова "мощь", духовная сила. Через них изливается целебная благодать Святого Духа.

|

68. Под Малой (а с этого ракурса она не кажется малой) шатровой колокольней (сер. XVII в.) разместился храм, освященный в честь Тихвинской иконы Божией Матери, святителя Николая Мирликийского и благоверного царя-страстотерпца Николая (Николая II). Каждый день по будням с нее раздается колокольный звон, сзывающий верующих на Божественную Литургию. Между Большой и Малой колокольнями расположен Хозяйственный корпус (XVII в.). Справа на фото - ограда монастыря (XVII в.).

|

69. Колокол рядом с Малой колокольней.

|

70. В восточной части Пощуповского Свято-Иоанно-Богословского монастыря.

|

71. Зимний (тёплый) Успенский собор (1868-1870). При Советах в Успенском соборе устроили мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники...

|

72. В Успенском соборе установлен удивительный по красоте светлый фаянсовый иконостас.

|

73. В Успенском соборе Пощуповского Свято-Иоанно-Богословского мужского монастыря.

|

74. Иконы Успенского собора.

|

75. Иконы Успенского собора.

|

76. Дом Наместника (Музей архимандрита Авеля).

|

77. Монастырская роза.

|

78. Порядком обмелевший и заросший Чайный пруд. На возвышении - белоснежный фасад здания монастырской гостиницы.

|

79. В 300 метрах к юго-западу от монастыря находится целый комплекс сооружений, выросших вокруг подземного источника. На фото: Пятиглавая часовня (XXI в.), отстроенная на средства благотворителей, у источника Святой ручей.

|

80. Новая купальня (2008) у целебного источника. Чтобы добраться сюда, нужно выйти через ворота к западу от Успенского собора, спуститься по лестнице с холма, обогнуть Чайный пруд и двигаться по тропинке на юго-запад. Скоро вы увидете над деревьями золотые кресты Пятиглавой часовни и Новой купальни.

|

81. Деревянное сооружение (блинная и сувенирная лавка) на поляне около Святого источника. Рядом расположена детская площадка с качелями, песочницей и другими утехами для малышей.

|

82. На обратном пути от Святого источника мы решили подняться по крутой тропинке вдоль восточной стены монастыря.

|

| 7. Усадьба Никитинских в селе Костино. |

|

Усадьба Никитинских в селе Костино.

Село Костино находится в 5 км к востоку от Пощупово. Владельцами усадьбы и всего села была семья Никитинских, прожившая в Костино с конца XIX века до революции 1917 года, пока их не выселили из собственной усадьбы. Прожили в Костино они недолго, но сделать для страны успели очень много!

Надо сказать, что Никитинские были москвичами - имели собственный дом в центре Москвы, на Пречистинке. Глава молодой семьи, Николай Яковлевич Никитинский, женился в 1890 году на Ольге Ивановне Ляминой. Папа у неё был промышленник и меценат, давший за дочерью большое приданное. Именно на него они приобрели землю в селе Костино и очень быстро (денег хватало) отстроили на берегу Оки пышную усадьбу в стиле неоклассицизма, богато украшенную античными колоннами, портиками и лоджиями. Главное здание усадьбы имело три этажа, а для защиты от пожара между этажами был насыпан слой земли толщиной около 0,5 метра. Забегая вперед, скажу, что это не спасло его от почти полного выгорания...

В приусадебном парке был высажен фруктовый сад и ягодники, устроен каскад прудов с мостиками. На вершине холма построили беседку с видом на окрестности и далекую Рязань. Посадили аллею из кустов сирени, соорудили теннисные площадки, качели, пристань на Оке. В усадьбе также имелись: конюшня, каретный сарай, мастерская, склад сельхозтехники, амбар, кузница, пожарный сарай, ледник, три погреба, прачечная, свинарник, телятник, зайчатник, водонапорная башня, дровяные сараи и т.д. и т.п.

Что удивительно, после революций 1905 и 1917 годов крестьяне усадьбу не громили и не грабили. Уважали за добрый нрав и скромность хозяина с женой и четырьмя детьми. Но, тем не менее, после 1917 их таки выселили из усадьбы. На освободившейся территории новые "хозяева жизни" устроили сначала приют, а позднее садоводческую школу. После развала Советского Союза школу закрыли, усадьба опустела и стала разрушаться. Пытались проводить реставрационные работы, чтобы открыть музей. Однако в 1998 году на чердаке главного усадебного дома случился пожар, охвативший всё здание. Остались одни стены...

|

83. Село Костино. Одно из каменных строений, сохранившихся от комплекса усадьбы Никитинских. По всей вероятности, это здание конторы. Есть сведения, что усадьба была построена при участии Ф.О Шехтеля. Кроме него, по воспоминаниям дочери Никитинского, здесь бывали С.А. Есенин и М.Н. Ермолова.

Чем же прославился владелец усадьбы, выпускник Петербургского Технологического университета, Николай Яковлевич Никитинский? После окончания обучения, он какое-то время исследовал торф в качестве топлива, написал на эту тему несколько трудов. С переездом в Костино, он переключился на вопросы селекции в сельском хозяйстве. Объектом селекции он выбрал картофель.

"Иметь для развития в России все лучшие сорта картофеля из всех стран мира — наша главная задача", - писал Никитинский в своих дневниках. Под картофельные поля он выделил 600 гектаров (!), на которых культивировал около 500 сортов картофеля из Европы, Америки, Австралии. Японский сорт "Микадо новый", акклиматизированный им для нашего климата, давал до 150 клубней картофеля с одного куста!.. 80 сортов картофеля он вывел сам, за что получил неофициальный титул "Картофельный король".

После революции картофельная коллекция Никитинских из 500 сортов была вывезена в НИИ и стала основой для всего советского картофелеводства. Еще одним достижением Никитинского были его особые подвалы, в которых картофель хранился по 5-6 лет. Секрет был в особой вентиляции и каких-то секретных травах, так и оставшихся его "know how".

|

84. Перед строением стоит ржавеющий автомобиль. То ли мобильный тир, то ли место для распития соответствующих напитков.

|

85. Рядом с двухэтажным каменным строением - руинированная кирпичная Богоявленская церковь. Построена в 1700 году, незначительно перестраивалась в XVIII и XIX веках. Каменная колокольня (1901-1904) была пристроена уже при Никитинских.

|

86. Вход в колокольню Богоявленской церкви села Костино. Видны остатки декора в нарышкинском стиле.

В 1930-х годах Советская власть перешла к решительным действиям. Священник Богоявленской церкви отец Иоанн был репрессирован. Его семью (жену и детей) выгнали из собственного дома. А в их доме устроили детский сад. В здании храма разместили механический цех и совхозный гараж. Колокольню разрушили до первого яруса, а на восьмерик установили бак для воды. Получилась "водонапорная башня". Кладбище при церкви уничтожили...

|

87. Обрамление окон из фигурных кирпичей.

|

88. В основном объеме храма можно разглядеть только голые кирпичные стены и своды.

|

89. Каретный сарай Никитинских. Внешне за 100 лет почти не изменился.

|

90. От этого поворота до главного усадебного дома оставалось буквально сотня метров. А мы его не увидели и не доехали...

|

91. Вот так живут некоторые местные жители. Может быть, это потомки тех, кто выгонял Никитинских из их усадьбы и чувствовал себя новым хозяином жизни... "Всё вокруг народное, всё вокруг моё..." Оказалось, что просто отнять чужое не достаточно. Нужно иметь голову, знания и опыт управления таким серьёзным хозяйством. Ничего этого не было у бравых "экспроприаторов", нет у многих и сейчас.

|

92. Уже поздно, нам пора возвращаться в рязанский отель. Нас провожает, сидючи на посеревшем от времени заборе, местный кот. Взгляд у него такой пронзительный и многозначительный, что я даже не берусь его расшифровать и описать... :)

|

| 8. Источники информации и литература. |

|

|

Интернет-источники:

1. Википедия.

2. sobory.ru

3. temples.ru

4.http://www.metarya.ru/nash-khram/istoriya.html (О Преображенском храме в Канищево).

5. http://www.museum-esenin.ru/ (Музей С.Есенина в с. Константиново).

6. esenin-lit.ru (О родителях Сергея Есенина).

7. pravme.ru (О доме родителей Есенина)

8. http://www.ryazeparh.ru/

9. http://obitel-bogoslov.ru/ (О Пощуповском Иоанно-Богословском мужском монастыре)

10. https//vadimrazumov.ru/178754.html (Об усадьбе Нкитинских в селе Костино Рыбновского р-на Рязанской обл.).

Литература:

1. "Рязанские достопамятности". Г.К. Вагнер, С.Я. Чугунов. 167 с. Москва, "Искусство", 1989.

2. "Рязань. Касимов". Е. Михайловский, И. Ильенко. 239 с. Москва, "Искусство", 1969.

|